Par Prof. Dr. Jan Viebig, Chief Investment Officer, ODDO BHF SE

Ceux qui pensaient que la première décision du président Donald Trump serait de réduire les impôts ont eu tort : c’est le commerce international qui a eu la primeur. Le 1er février, la Maison Blanche a ouvert le feu en annonçant l’imposition de droits de douane de 25 % sur tous les produits en provenance du Canada et du Mexique, et de 10 % pour les importations de matières premières énergétiques canadiennes. De plus, les taxes déjà en vigueur pour les marchandises en provenance de Chine, qui se montent en moyenne à 19 %, seront renchéries de 10 %. L’administration Trump justifient cette décision, qui s’appuie sur l’International Emergency Economic Powers Act, par l’insuffisance des mesures prisent par ces pays pour endiguer l’immigration clandestine et le trafic de drogues dures vers les États-Unis.

Les marchés ont réagi de façon largement critique à cette annonce. La bourse américaine, encore sous le choc du lancement de DeepSeek, a temporairement chuté de près de -2 %. La situation s’est stabilisée après que la Présidente mexicaine, Claudia Sheinbaum, a obtenu, lors d’un appel téléphonique avec Donald Trump, un moratoire de 30 jours en échange d’un renforcement de la sécurité à la frontière avec les États-Unis. Quelques heures plus tard, le Premier ministre canadien, Justin Trudeau, a également annoncé avoir trouvé un accord après un appel avec Trump. De son côté, Pékin, visiblement préparé à cette éventualité, a annoncé une série de mesures de rétorsion, notamment des droits de douane sur certains produits énergétiques, sur les machines agricoles, les camionnettes et des véhicules de grande cylindrée, ainsi que des restrictions à l’exportation sur certains minéraux et une procédure anti-monopole contre Google. Les experts y voient un avertissement des autorités chinoises. La porte reste ouverte pour d’éventuelles négociations. Trump a déclaré qu’il est disposé à en parler avec le Premier ministre chinois Xi Jinping, mais une première tentative de rendez-vous téléphonique a échoué.

L’introduction de droits de douane aussi élevés aurait des conséquences économiques importantes pour le Mexique et le Canada. Selon le think-tank américain Brookings Institution, le produit intérieur brut (PIB) des deux pays perdrait plus de 1 % (sans contre-mesures). L’effet sur le PIB américain serait minime, de l’ordre de -0,2 %, mais l’impact sur les prix plus conséquent, avec une hausse estimée de l’inflation de +1,3 % aux États-Unis, alors que les prix suivraient une courbe déflationniste chez ses voisins. Si le Canada et le Mexique adoptent des contre-mesures douanières, la baisse du PIB serait plus sévère pour ces deux pays (environ -3 %) mais l’effet sur les prix s’inverserait, alors que le PIB américain subirait une baisse légèrement plus importante (-0,3 %), et une hausse plus modérée des prix (+0,8 %).

En annonçant leur intention de taxer toutes les importations à hauteur de 25 %, le gouvernement américain a sorti son plus gros bâton en matière de politique commerciale pour se contenter ensuite – pour le moment du moins – de quelques concessions au téléphone pour sécuriser ses frontières contre le trafic de drogues et l’immigration clandestine. On peut y voir un signal que les autorités américaines procèdent de manière délibérée, en tenant compte des risques économiques posés par cette nouvelle politique commerciale. Il est également possible que Trump se base sur la réaction des marchés financiers pour décider de continuer ou non sur cette voie. Cette semaine, Peter Navarro, le principal conseiller de Trump en matière de politique commerciale, a fait mention d’une « approche mesurée ».

Néanmoins, il est peu probable que Trump bluffe. Face au Canada et au Mexique, l’objectif principal est sans doute de limiter le trafic de drogues et l’immigration. Mais le décret du 20 janvier sur le commerce extérieur ne laisse aucun doute : la politique commerciale de Trump cible également d’autres objectifs, principalement économiques, notamment la lutte contre les pratiques commerciales déloyales, la réduction de l’excédent commercial des États-Unis et l’augmentation des recettes. Pour gérer ce nouveau flux de revenus, il est même question de créer une nouvelle agence, l’External Revenue Service, contrairement à la tendance générale de cette administration. Dans son discours inaugural, le nouveau secrétaire au Trésor, Scott Bessent, a déclaré : « Plutôt que d’imposer nos citoyens pour enrichir d’autres pays, nous prélèverons des droits de douane et des taxes à ces pays afin d’enrichir nos citoyens. » Le décret présidentiel fixe une date limite au 1er avril pour finaliser les propositions en la matière.

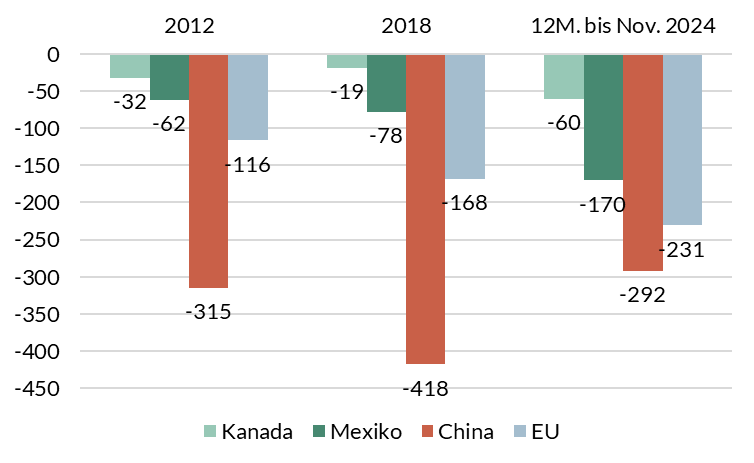

L’Europe risque de se trouver dans une situation difficile, dans la mesure où les États-Unis ne se contenteront probablement pas de quelques concessions politiques, telles qu’une augmentation des dépenses militaires ou un meilleur partage des coûts de la guerre en Ukraine. Au cours des 12 mois jusqu’à novembre 2024, les pays de l’Union européenne (UE) ont exporté pour plus de 600 milliards de dollars de marchandises vers les États-Unis, ce qui représente 20 % des importations (contre 13 % pour la Chine). Les pays européens ont contribué à hauteur de 231 milliards de dollars au déficit commercial américain, qui se monte actuellement à 1’182 milliards de dollars (Chine : 292 milliards). Par ailleurs, le déficit des États-Unis avec la Chine a diminué d’environ 126 milliards de dollars depuis 2018, principalement en raison du resserrement de la politique commerciale américaine, tandis que le déficit avec l’UE a augmenté de plus de 60 milliards de dollars sur la même période.

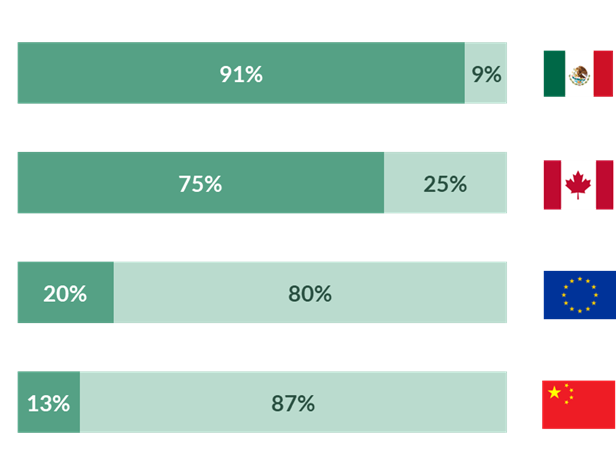

Fig. 1 : Part des États-Unis dans les exportations de marchandises des pays sélectionnés (2023)

Source : Eurostat, U.S. Bureau of Economic Analysis, Factset

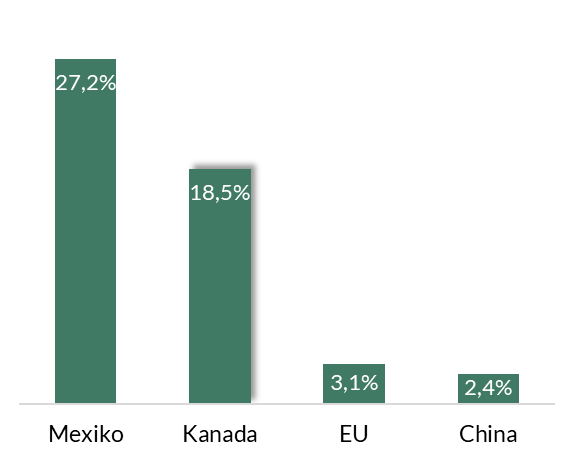

Fig. 2 : Part du PIB des pays sélectionnés généré par les exportations vers les États-Unis, 2024 *)

Source : U.S. Bureau of Economic Analysis, FMI; *) Importations cumulées de marchandises par pays de décembre 2023 à novembre 2024 (12 mois) par rapport au produit intérieur brut nominal en 2024 (estimation du FMI).

Contrairement au Canada et au Mexique, pour qui les États-Unis sont le principal partenaire commercial, les pays de l’UE sont moins sensibles au levier des taxes. Les exportations vers les États-Unis représentent environ 19 % du PIB du Canada et 27 % de celui du Mexique. Inversement, ces mêmes produits ne représentent en tout que 3 % du PIB américain, en raison de la taille beaucoup plus importante de l’économie américaine. L’Europe est en meilleure posture que les deux pays voisins : les importations de produits européens représentent environ 3 % du PIB américain (Chine : 2,4 %). La hausse des droits de douane présente donc un risque moins important pour l’Europe.

Mais il ne faut pas sous-estimer le danger. Premièrement, parce que l’impact potentiel sur l’économie européenne n’est pas négligeable. Selon Goldman Sachs, une hausse des taxes à 25% pourrait entraîner une baisse de la production européenne de -10 % et un recul du PIB réel de -1 % (sans contremesures de l’UE). Dans un contexte de croissance déjà faible, la perspective est peu réjouissante. Deuxièmement, si des pays tiers sont également touchés par l’augmentation des droits de douane américains, la pression concurrentielle croîtra, car de nombreuses entreprises devront réorienter vers d’autres pays pour compenser une éventuelle baisse des ventes aux États-Unis. La Chine, par exemple, a déjà augmenté ses exportations vers l’UE ces dernières années. Troisièmement, l’industrie automobile européenne semble être particulièrement visée. L’institut de recherche Oxford Economics conclut qu’une augmentation à 25 % des droits de douane sur les automobiles allemandes et italiennes entraînerait une baisse des exportations de -7 % et ferait chuter de -5 % la valeur ajoutée dans cet important secteur dans les deux pays. L’Espagne et la France seraient moins touchées par une baisse des exportations vers les États-Unis, estimée à -2 %, ainsi que de la valeur ajoutée. Les mesures douanières américaines auraient un impact différencié selon les régions de l’UE ; l’Allemagne serait sans doute plus touchée que la moyenne.

Fig. 3 : Balance commerciale (marchandises) des États-Unis avec ses principaux partenaires commerciaux (en milliards d’USD)

Source : U.S. Bureau of Economic Analysis

Les ambitions de l’administration américaine entrante en matière de politique commerciales génèrent des risques accrus pour l’économie mondiale. Des risques que Trump semble prêt à braver en échange d’hypothétiques avantages pour les États-Unis. L’Europe et l’Allemagne doivent se préparer à être en ligne de mire. Comment anticiper ce nouveau défi ? D’une part, les États européens doivent prendre au sérieux les exigences du gouvernement américain et se demander jusqu’où il est possible d’y répondre. Renforcer les dépenses militaires des pays membres de l’OTAN, par exemple, est une demande qui fait sens. D’autre part, l’UE doit serrer le rang et se mettre d’accord sur un programme clair de contre-mesures commerciales. Le prochain gouvernement allemand sera appelé à contribuer de manière constructive et compétente à cette démarche, d’autant plus que l’industrie automobile allemande risque d’être un important point de discorde dans le conflit commercial avec les États-Unis. Finalement, nous devons renforcer notre compétitivité, d’une part, et le potentiel de croissance de l’Europe, de l’autre. Si le gouvernement américain agit de manière proportionnelle et avec un certain bon sens économique, les pays européens devraient être en mesure de relever le défi.